Una ricerca sul tema della cura nel mondo dell’arte,

perché curare è un’arte e l’arte può essere cura.

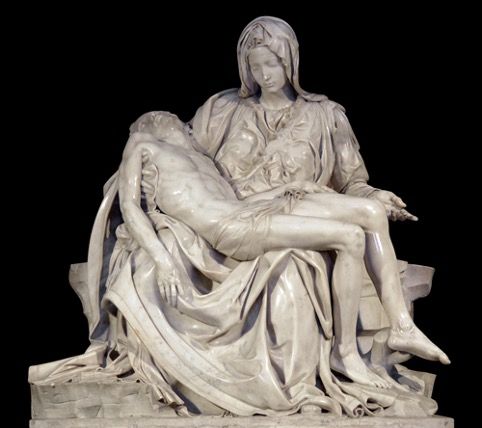

Pietà

PietàMichelangelo Buonarroti, 1499

Basilica di S. Pietro, RomaNon c’è nulla di più vicino al concetto di Cura di quella che una madre presta al proprio figlio. Una cura quotidiana e perpetua, di svariate forme, che non conosce limiti se non quella della morte. Forse. Sebbene la conosciamo tutti come “La Pietà” in questa scultura di Michelangelo non c’è nulla che tenda al pietistico o al compassionevole. È una madre che tiene sulle proprie ginocchia il figlio. Il volto è sereno e disteso, le braccia forti, come se tenesse davvero in braccio un bambino (non si serve neanche dell’altro braccio per sorreggere il busto di Gesù). ...

Non c’è nulla di più vicino al concetto di Cura di quella che una madre presta al proprio figlio. Una cura quotidiana e perpetua, di svariate forme, che non conosce limiti se non quella della morte. Forse. Sebbene la conosciamo tutti come “La Pietà” in questa scultura di Michelangelo non c’è nulla che tenda al pietistico o al compassionevole. È una madre che tiene sulle proprie ginocchia il figlio. Il volto è sereno e disteso, le braccia forti, come se tenesse davvero in braccio un bambino (non si serve neanche dell’altro braccio per sorreggere il busto di Gesù). Sereno è anche il figlio, nonostante la dolorosa tortura della crocifissione. Entrambi appaiono giovanissimi, aspetto che suscitò numerose polemiche: non era possibile che la madre di Cristo sembrasse una ragazza se, alla morte del figlio, avrebbe dovuto avere circa cinquant’anni. Ma Michelangelo sapeva bene che una madre rimane tale per sempre, e in questa scultura la madre si prende ancora cura del figlio, un’ultima volta, come faceva da giovane per farlo addormentare o quando ne coccolava il pianto dopo una caduta. Questa scultura si erge a simbolo del famigliare curante e Michelangelo ne coglie lo spirito: non compassionevole, non pietistico, ma forte e sereno della scelta fatta, di stare accanto al proprio caro fino alla fine.

Newsletter #51 - Aprile 2024

Continua a leggereChiudi Il viandante sul mare di nebbia

Il viandante sul mare di nebbiaCaspar David Friedrich, 1818

olio su tela, Hamburger Kunsthalle, Amburgo, GermaniaQuesta volta parliamo di un dipinto che fu scelto anche come copertina per un’edizione del romanzo Cime tempestose di Emily Brönte.

L’opera raffigura un paesaggio di estrema bellezza e drammaticità. Una figura solitaria è in piedi su un precipizio aggettante su montagne coperte di nebbia. La vista è mozzafiato grazie alla mescolanza luminescente di tenui blu, grigi, viola e gialli. Non sappiamo se il viandante è in procinto di sfidare la nebbia o ne sta uscendo e guarda alle sue spalle il cammino intrapreso. Il quadro di Friedrich lascia aperta l’interpretazione: gioire per ...

Questa volta parliamo di un dipinto che fu scelto anche come copertina per un’edizione del romanzo Cime tempestose di Emily Brönte.

L’opera raffigura un paesaggio di estrema bellezza e drammaticità. Una figura solitaria è in piedi su un precipizio aggettante su montagne coperte di nebbia. La vista è mozzafiato grazie alla mescolanza luminescente di tenui blu, grigi, viola e gialli. Non sappiamo se il viandante è in procinto di sfidare la nebbia o ne sta uscendo e guarda alle sue spalle il cammino intrapreso. Il quadro di Friedrich lascia aperta l’interpretazione: gioire per essere usciti dalla nebbia o domandarsi se si è pronti ad affrontarla?

La sensazione di isolamento del viandante è accentuata dalla visuale posteriore della sua figura, sebbene essa sia il centro verso cui converge ogni elemento del dipinto. Proprio come Heathcliff, personaggio del romanzo Cime tempestose, il viandante si trova solo a fare i conti con i suoi pensieri, dubbi e stati d’animo.

L’anima dell’opera è, nonostante la maestosità, malinconica, come del resto molti dipinti di Friedrich e come il romanzo di Brönte ne è costantemente impregnato.

Le due opere, il quadro di Friedrich e il romanzo di Brönte, confluiscono in un unico dilemma: cosa ci fa male e cosa ci fa bene? Da cosa dobbiamo curarci? Che cosa perseguire per il nostro benessere, per curare noi stessi ed essere pronti a curare gli altri?

Newsletter #50 - Marzo 2024

Continua a leggereChiudi L’arca di Noè

L’arca di NoèAurelio Luini, 1555 ca.

Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, MilanoNoè entra nell’arca. E quello fu il momento di una soglia oltrepassata, di una nuova piega degli eventi, gesto probabilmente nascosto ai più ma che tracciò, secondo le scritture, una linea definitiva.

Cosa succede quando ci si ammala? Ci si rinchiude in casa, ci si isola, si limitano i contatti con l’esterno. Ci si ritira in qualche modo per affrontare il percorso che conduca alla guarigione. Cosi come Noè con gli animali si rinchiude nell’arca per isolarsi dall’umanità “malata” prima dell’avvento del Diluvio, cosi il percorso di cura ...

Noè entra nell’arca. E quello fu il momento di una soglia oltrepassata, di una nuova piega degli eventi, gesto probabilmente nascosto ai più ma che tracciò, secondo le scritture, una linea definitiva.

Cosa succede quando ci si ammala? Ci si rinchiude in casa, ci si isola, si limitano i contatti con l’esterno. Ci si ritira in qualche modo per affrontare il percorso che conduca alla guarigione. Cosi come Noè con gli animali si rinchiude nell’arca per isolarsi dall’umanità “malata” prima dell’avvento del Diluvio, cosi il percorso di cura inizia con un rinchiudersi in se stessi per cominciare un percorso di cura. Entrare nell’arca come inizio del cammino di cura. Entrare nell’arca non significa uscire dal mondo ma rientrare in noi stessi, racchiudersi come un bruco prima di diventare farfalla.

Rientrare in noi stessi per ascoltare il bisogno di prendersi cura di noi.Sarà solo e sempre l’arte del prendersi cura a portarci in salvo. Noi, arca di noi stessi.

Newsletter #49 - Febbraio 2024

Continua a leggereChiudi Waldspirale

WaldspiraleFriedrich Stowasser (Hundertwasser)

Dramst, Germania, 1998-2000“Tolleriamo migliaia di questi edifici, privi di sentimento ed emozioni, dittatoriali, spietati, aggressivi, sacrileghi, piatti, sterili, disadorni, freddi, non romantici, anonimi, il vuoto assoluto.” Cosi l’architetto Hundertwasser apostrofava l’architettura del nostro tempo. E continua: “Danno l’illusione della funzionalità. Sono talmente deprimenti che si ammalano sia gli abitanti sia i passanti. Basti pensare che, se 100 persone vivono in una casa, altre 10.000 vi passano davanti ogni giorno e queste ultime soffrono come gli inquilini, forse ancora di più, per il senso di depressione che emana dalla facciata di una casa sterile.” Un monito all’importanza di quanto l’architettura ...

“Tolleriamo migliaia di questi edifici, privi di sentimento ed emozioni, dittatoriali, spietati, aggressivi, sacrileghi, piatti, sterili, disadorni, freddi, non romantici, anonimi, il vuoto assoluto.” Cosi l’architetto Hundertwasser apostrofava l’architettura del nostro tempo. E continua: “Danno l’illusione della funzionalità. Sono talmente deprimenti che si ammalano sia gli abitanti sia i passanti. Basti pensare che, se 100 persone vivono in una casa, altre 10.000 vi passano davanti ogni giorno e queste ultime soffrono come gli inquilini, forse ancora di più, per il senso di depressione che emana dalla facciata di una casa sterile.” Un monito all’importanza di quanto l’architettura abbia un ruolo fondamentale non solo come contenitore, ma anche come elemento inserito in un contesto, in una comunità, tra la gente di cui può influenzare umori, emozioni, sensazioni.

Hundertwasser si spinge oltre e, da buon architetto, propone soluzioni: “Gli architetti non possono risanare queste case malate, che rendono malati, altrimenti non le avrebbero costruite. Si rende quindi necessaria una nuova professione: il medico dell’architettura.”

Il medico dell’architettura: una figura che si prenda cura degli edifici in cui viviamo, in cui ci curiamo. Pensare l’edificio come elemento che curi già soltanto per le sue forme e i suoi colori.

Un ospedale strutturato, funzionale, all’avanguardia, ma grigio, anonimo, standardizzato, svuotato dell’emozione e dalla vita che vi scorre dentro e fuori, è già un ospedale malato.

Con la sua creatività unica nel suo genere, a rincorrere forme e colori quasi fiabeschi, l’intrecciarsi di natura e architettura creando un’unica armonia, Hundertwasser ha provato, nel suo essere architetto, a fungere da dottore dell’architettura e per questo dell’uomo. Un architetto che prima di saper costruire, ha saputo curare.

Newsletter #47 - Dicembre 2023

Continua a leggereChiudi The Soul of Rose

The Soul of RoseJohn William Waterhouse, 1908

Los Angeles, collezione privataIn quest’opera romantica troviamo tutta la poetica del periodo tradotta su tela con pennellate veloci e decise, ma che trasmettono un enorme senso di delicatezza e dolcezza.

La protagonista ritratta sta annusando una rosa tenendola con una mano facendo attenzione di non sgualcirne la bellezza.

In quei pochi centimetri quadrati di tela che comprendono la rosa e il viso della donna sta il fulcro di tutta l’opera. Un gesto tanto delicato quanto potente. Un gesto di cura, ma anche un gesto per curarsi.

Attraverso il gesto ritratto possiamo immaginare il tempo ...

In quest’opera romantica troviamo tutta la poetica del periodo tradotta su tela con pennellate veloci e decise, ma che trasmettono un enorme senso di delicatezza e dolcezza.

La protagonista ritratta sta annusando una rosa tenendola con una mano facendo attenzione di non sgualcirne la bellezza.

In quei pochi centimetri quadrati di tela che comprendono la rosa e il viso della donna sta il fulcro di tutta l’opera. Un gesto tanto delicato quanto potente. Un gesto di cura, ma anche un gesto per curarsi.

Attraverso il gesto ritratto possiamo immaginare il tempo che la donna ha speso nel coltivare e crescere quella rosa, di cui si è presa cura e ancora adesso, nel momento della sua massima bellezza, sbocciata in tutta la sua meraviglia, ancora con cura se l’avvicina al viso per sentirne l’odore.

La Cura che al tempo stesso cura chi la dona. Non vi è nulla di narcisistico in quel gesto, ma ancora cura, una cura vicendevole tra la donna e la rosa.

Solo il curante conosce la fatica e la sofferenza del prestare cura, ma anche quanto sappia regalare emozioni, dolcezza, umanità e in qualche modo curare le ferite della vita.

Newsletter #45 - Ottobre 2023

Continua a leggereChiudi Ricordo di un dolore

Ricordo di un doloreGiuseppe Pellizza detto “Pellizza da Volpedo”, 1889

olio su tela, Pinacoteca dell’Accademia di Carrara, BergamoIn questo quadro, dipinto proprio a memoria di un dolore che afflisse l’artista in quegli anni, viene colto a pieno il momento in cui la rimembranza di un fatto doloroso torna alla luce nella mente della giovane donna.

Lo sguardo perso nel vuoto, l’accenno di una smorfia ai lati della bocca, il libro lasciato cadere sulle ginocchia in segno di resa in contrapposizione con la mano sinistra che invece afferra, stringendolo con nervosismo, il bracciolo della sedia.

Il dolore causato dalla malattia, o da un lutto, ...

In questo quadro, dipinto proprio a memoria di un dolore che afflisse l’artista in quegli anni, viene colto a pieno il momento in cui la rimembranza di un fatto doloroso torna alla luce nella mente della giovane donna.

Lo sguardo perso nel vuoto, l’accenno di una smorfia ai lati della bocca, il libro lasciato cadere sulle ginocchia in segno di resa in contrapposizione con la mano sinistra che invece afferra, stringendolo con nervosismo, il bracciolo della sedia.

Il dolore causato dalla malattia, o da un lutto, quello può essere curato con la medicina, la terapia, a volte anche solo con il tempo; ma il ricordo, quello rimane impresso nella mente e affiora, a volte in maniera inaspettata, improvvisa. Nel quadro la giovane ragazza sembra proprio interrotta da un momento spensierato, da una lettura forse piacevole, ma basta una parola, un fiore essicato ritrovato tra le pagine, ed ecco il ricordo e con sé di nuovo il dolore, o quello che ne rimane tra le pieghe della mente. Il ricordo del dolore, della malattia, della morte, cicatrice amara e indelebile, per cui l’unica cura è l’accettazione.

Newsletter #44 - Settembre 2023

Continua a leggereChiudi L’urlo

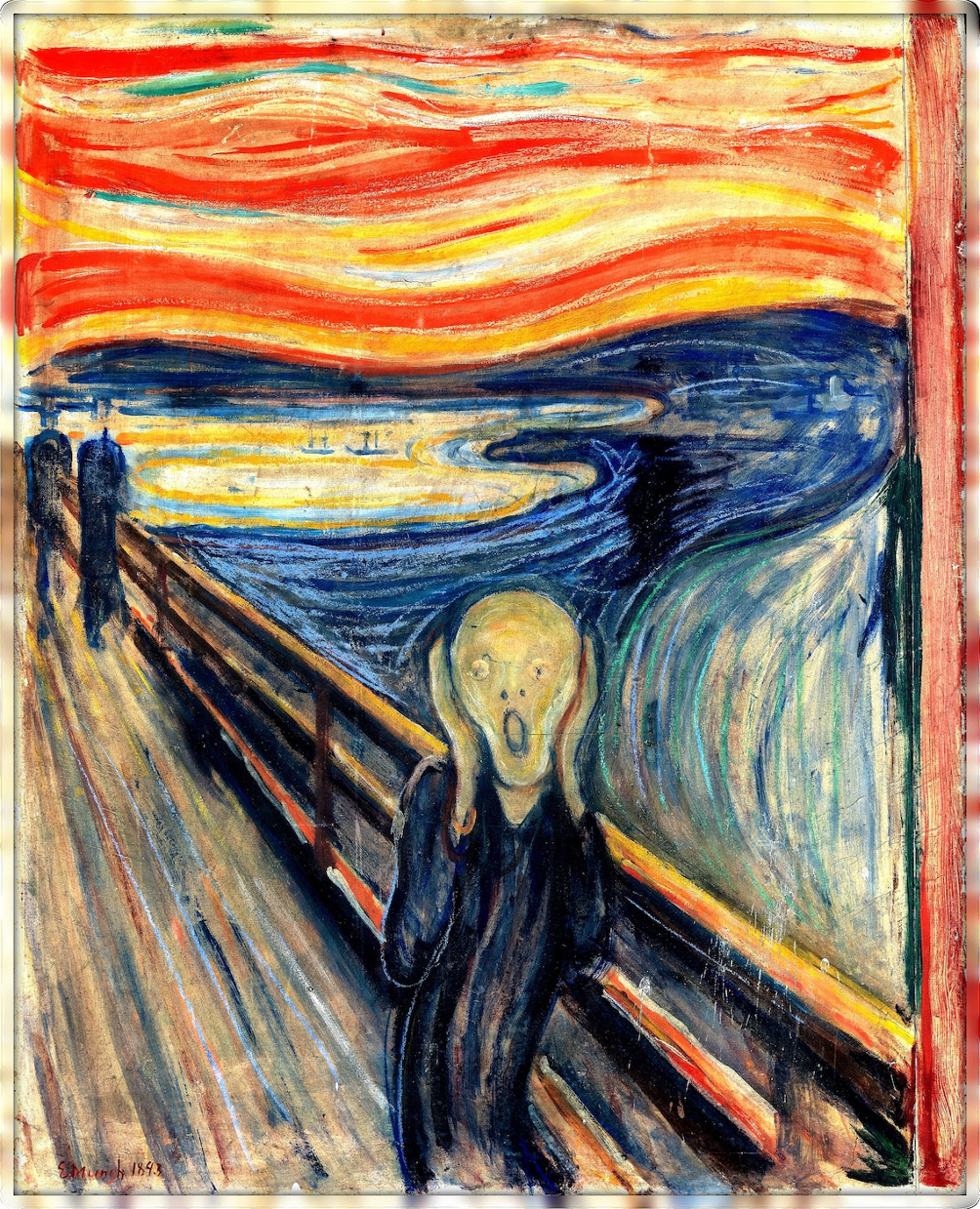

L’urloEdvard Munch, 1893-1910

Tempera e pastello su cartone, Oslo, Galleria NazionaleLa discriminazione a cui ancora oggi è soggetto il trattamento della malattia mentale e di chi ne soffre è un tema molto vecchio, anzi antico, che trova le sue origini già nelle popolazioni più antiche. Tra streghe, deviati sessuali, visionari, eccentrici e pazzi, le nomenclature con cui sono stati additati coloro che non rispondono alle tanto professate norme comportamentali dominanti nelle varie epoche e nei diversi territori e ambienti sociali sono tante, ma sempre insidiose, mefitiche, a tratti criminali.

C’è un’opera nella Storia dell’arte, che parla in modo particolare del disagio, di ...

La discriminazione a cui ancora oggi è soggetto il trattamento della malattia mentale e di chi ne soffre è un tema molto vecchio, anzi antico, che trova le sue origini già nelle popolazioni più antiche. Tra streghe, deviati sessuali, visionari, eccentrici e pazzi, le nomenclature con cui sono stati additati coloro che non rispondono alle tanto professate norme comportamentali dominanti nelle varie epoche e nei diversi territori e ambienti sociali sono tante, ma sempre insidiose, mefitiche, a tratti criminali.

C’è un’opera nella Storia dell’arte, che parla in modo particolare del disagio, di chi ha sofferto in vita di disturbi mentali, nel non essere compreso o semplicemente ascoltato dalla sua contemporaneità, dalla società che gli sta attorno. Si tratta evidentemente de L'Urlo di Edvard Munch, tra i dipinti più celebri e significativi della storia dell’arte mondiale, di cui si conoscono quattro versioni.

Il dipinto è una rappresentazione della sofferenza dell’uomo, del sentimento di irrequietezza interiore e del disagio. Il protagonista appare solo, i due passanti lo ignorano, il cielo e il paesaggio circostanti sono a dir poco inquietanti: al limite del reale, al limite dell’onirico, al limite della visione. Disperazione e angoscia si fanno epidermiche, sovrastano lo spettatore. Quest’opera testimonia quanto il pittore norvegese soffrisse per la discriminazione dei suoi, conclamati, disturbi mentali, ma anche del semplice fatto che le sue opere d’arte, nate per esprimere sentimenti come angoscia, malinconia e dolore, invece di portare ad un’empatia partecipativa, trovavano invece solo derisioni e critiche.

Come molto spesso capita, solo i posteri hanno saputo riconoscere a Munch e alla sua opera, quell’importanza non solo artistica, ma anche di capacità descrittiva del malessere dell’uomo, del suo stare al mondo tra angosce, solitudini e paure.

Newsletter #43 - Agosto 2023

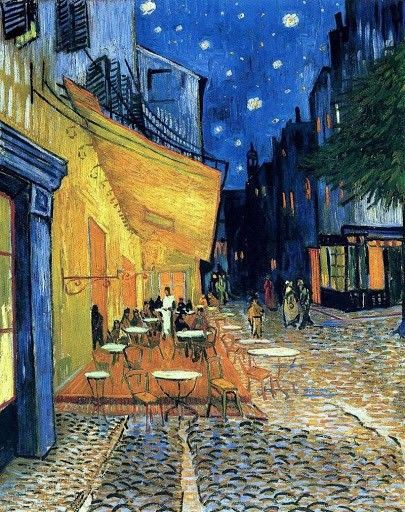

Continua a leggereChiudi Terrazza del Caffé la sera

Terrazza del Caffé la seraVincent Van Gogh, 1888

olio su tela, Museo Kroller-Müller, OtterloQuest’opera non rappresenta un atto di cura, non si trova in un luogo di cura né lo rappresenta, qui la cura si trasmette nell’osservare l’esecuzione e la tecnica con cui l’artista, conosciuto per la sua fragilità psichica, dipinge questa tela. Il tratto di Van Gogh, in genere nervoso e frammentato, qui si rilassa e diventa sognante, complice la serenità di questa notte nel Meridione francese e il raffinato accordo cromatico orchestrato. In quest’opera la forza del colore, sia guardandolo nell’insieme che nei singoli dettagli, ha un che di curativo. Ciascun colore ha una ...

Quest’opera non rappresenta un atto di cura, non si trova in un luogo di cura né lo rappresenta, qui la cura si trasmette nell’osservare l’esecuzione e la tecnica con cui l’artista, conosciuto per la sua fragilità psichica, dipinge questa tela. Il tratto di Van Gogh, in genere nervoso e frammentato, qui si rilassa e diventa sognante, complice la serenità di questa notte nel Meridione francese e il raffinato accordo cromatico orchestrato. In quest’opera la forza del colore, sia guardandolo nell’insieme che nei singoli dettagli, ha un che di curativo. Ciascun colore ha una percezione sensoriale e una simbologia propria, amplificato dagli accostamenti complementari.

Attraverso il nostro sguardo nella vita di ogni giorno, lasciarci trasportare nei colori che ci circondano significa riappacificarsi con le nostre emozioni, ma anche facilitare le reazioni del nostro organismo. Non per niente esistono degli studi sempre più approfonditi per la scelta dei colori all’interno dei luoghi di cura, ma anche nei luoghi di lavoro, nell’accostamento del vestiario, ecc.

Viene da pensare che per Van Gogh stesso, creare quelle predominanti di giallo e blu fosse curativo, l’attività creativa restituiva all’artista, per suo stesso dire, un forte attaccamento alla vita. In quel momento, quando le emozioni prendevano forma e colore sulla tela, Van Gogh era indubbiamente sano.

Newsletter #40 - Maggio 2023

Continua a leggereChiudi Cura degli ammalati – Pellegrinaio di Santa Maria della Scala

Cura degli ammalati – Pellegrinaio di Santa Maria della ScalaDomenico di Bartolo, 1440

Affresco, Santa Maria della Scala, SienaGli ospedali un tempo erano definiti “ospitali”. Lo stesso significato etimologico aiuta a comprendere come in origine gli ospedali non fossero luoghi di cura, ma avessero invece due precise caratteristiche: l’ospitalità dei viandanti, dei pellegrini e dei poveri, e l’assoluta gratuità della prestazione. Gli “ospitali” erano quindi strutture destinate ad una assistenza indifferenziata, dove le prime tecniche di medicina si mescolavano alla religione e alle credenze dell’epoca.

Nel XIV e XV secolo, sorsero nuovi ospedali che costituirono veri e propri capolavori d’arte. Va tuttavia fatto presente che questi ospedali, sebbene ricchi di arti con sculture, ...

Gli ospedali un tempo erano definiti “ospitali”. Lo stesso significato etimologico aiuta a comprendere come in origine gli ospedali non fossero luoghi di cura, ma avessero invece due precise caratteristiche: l’ospitalità dei viandanti, dei pellegrini e dei poveri, e l’assoluta gratuità della prestazione. Gli “ospitali” erano quindi strutture destinate ad una assistenza indifferenziata, dove le prime tecniche di medicina si mescolavano alla religione e alle credenze dell’epoca.

Nel XIV e XV secolo, sorsero nuovi ospedali che costituirono veri e propri capolavori d’arte. Va tuttavia fatto presente che questi ospedali, sebbene ricchi di arti con sculture, marmi, pitture che li rendevano preziosi dal punto di vista artistico, non avevano sempre i requisiti tecnici ritenuti indispensabili per un ospedale.

Il grande complesso del Santa Maria della Scala, situato nel cuore di Siena, di fronte alla cattedrale, costituì uno dei primi esempi europei di ricovero ed ospedale, con una propria organizzazione autonoma e articolata per accogliere i pellegrini e sostenere i poveri ed i fanciulli abbandonati. Il Santa Maria della Scala conserva straordinariamente integre le testimonianze di mille anni di storia, restituendo un percorso che, dall’età etrusca all’età romana, dal Medioevo al Rinascimento, giunge interrotto sino a noi.

Ritroviamo anche qui il connubio Arte e Cura, in questo caso l’Arte in un luogo di Cura, come l’Ospedale. A sostenere sempre più quanto la Cura sia un’arte e l’Arte possa essere una cura.

Newsletter #39 - Aprile 2023

Continua a leggereChiudi Statua della Dea Sekhmet

Statua della Dea SekhmetAutore ignoto

Musei VaticaniSe è vero che riconosciamo alla cultura egizia un approccio medico quasi moderno, c’è però una grande differenza tra la medicina di oggi e quella di allora: l’elemento magico.

Il medico egizio infatti non disdegnava utilizzare degli incantesimi per aiutare la guarigione del malato. Oltre al sunu, il medico “tradizionale”, c’erano anche altre categorie di medici che utilizzavano principalmente la magia. Tra questi, i sacerdoti della dea Sekhmet, la Potente, dea dalla testa di leonessa.

Questa dea forte, indomita e crudele, aveva una natura ambigua: se da un lato con il suo alito caldo si riteneva portasse le ...

Se è vero che riconosciamo alla cultura egizia un approccio medico quasi moderno, c’è però una grande differenza tra la medicina di oggi e quella di allora: l’elemento magico.

Il medico egizio infatti non disdegnava utilizzare degli incantesimi per aiutare la guarigione del malato. Oltre al sunu, il medico “tradizionale”, c’erano anche altre categorie di medici che utilizzavano principalmente la magia. Tra questi, i sacerdoti della dea Sekhmet, la Potente, dea dalla testa di leonessa.

Questa dea forte, indomita e crudele, aveva una natura ambigua: se da un lato con il suo alito caldo si riteneva portasse le malattie e le pestilenze, dall’altro era una potente dea guaritrice, chiamata Signora della vita. Diversi Faraoni hanno dedicato il loro regno al culto di Sekhmet, cercando di entrare nelle grazie della dea.

Tra le testimonianze più eloquenti c’è quella del faraone Amenhotep III: Malato e sovrappeso, il sovrano provò a ingraziarsi la dea Sekhmet, e per far questo fece scolpire 730 statue che la rappresentavano seduta in trono o in piedi. Queste statue vennero poi collocate all’interno del suo tempio funerario di Tebe Ovest. Disgraziatamente per lui, Sekmet restò sorda alle sue suppliche.

Quello che colpisce in questa simbologia però, non è tanto la scelta della leonessa, quanto il fatto di accumunare il potere della malattia e della cura in un unico soggetto. Una scelta che per una civiltà cosi antica come quella egiziana che ancora una volta sa di modernità. La cura e la malattia, due facce della stessa medaglia, due concetti che vanno a braccetto da sempre e che già 5000 anni fa l’uomo sentì il bisogno di rappresentare.

Newsletter #38 - Marzo 2023

Continua a leggereChiudi